ブログ

公開:2010.05.19 11:08 | 更新: 2020.10.24 02:10

月刊チョイス185号の付録でのUSGAグリーンの解説は間違い

月刊チョイス185号に「ラインが見える!グリーンのすべて」という付録がついていて、グリーンの構造について解説が付されている。クレジットを見るとコース設計家の倉上俊治氏と佐藤謙太郎氏が解説として記載されているが、内容はキチンと確認されたのであろうか。USGAグリーンの記述に関してとんでもない間違いがある。以下にその内容を引用する(強調は筆者)。

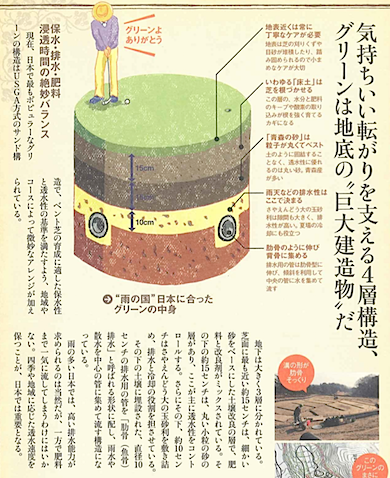

現在、日本で最もポピュラーなグリーンの構造はUSGA方式のサンド構造で、ベント芝の育成に適した保水性と透水性の基準を満たすよう、地域やコースによって微妙なアレンジが加えられている。

地下は大きく3層に分かれている。芝面に最も近い約15センチは、細かい砂をベースにした土壌改良の層で、肥料と改良材がミックスされている。その下の約15センチは、丸い小粒の砂の層があり、ここが主に透水性をコントロールする。さらにその下、約10センチはさやえんどう大の玉砂利を敷き詰め、排水と冷却の役割を担させている。

その下の土壌に埋設された、直径10センチの排水用の管を「肋骨(魚骨)排水」と呼ばれる形状に配し、雨水や散水を中心の管に集めて流す構造になっている。

雨の多い日本では、高い排水能力が求められるのは当然だが、一方で肥料まで一気に流してしまうわけにはいかない。四季や地域に応じた透水速度を保つことが、日本では重要となる。

—月刊チョイス185号付録「ラインが見える!グリーンのすべて」

このような書き方をすれば、ここで説明されているグリーン構造はUSGAの推奨する方法であると読み手は思うであろう。注意深く読めば、「これがUSGAグリーンです」とは書いていないが、そう言い逃れるのであれば、それは詐欺に近い。

以前のポストでも日本のゴルフ界にはびこるこの問題について書いたが、日本のコース設計者およびゼネコンのほとんどが、この方法がUSGA方式であると信じて疑っていないらしい。しかし、それはゴルフコース経営者の立場やコストを負担するプレーヤーの立場からすれば、不適切な構造のグリーンを押し付けられて余計なコストを負担することになるわけだから、黙ってはおけない。

真のUSGAグリーン

このグリーン構造がUSGA方式であるならば、出典を明らかにしてもらいたい。どのような資料に依拠してこれをUSGA方式と呼んでいるのだろうか、まことに不思議である。インターネット普及以前であれば、USGAが公式に発表している資料にアクセスできる人は限られていたであろうが、現在ではネットにアクセスさえできれば世界中どこからでもUSGAの公式の情報を得ることができる。以下はUSGAが推奨するグリーン造成方法 “Recommendations for a method of putting green construction” の混合層に混ぜる無機物に関する注意点からの引用である(強調は筆者)。

Inorganic and Other Amendments: Porous inorganic amendments such as calcined clays (porous ceramics), calcined diatomites, and zeolites may be used in place of or in conjunction with peat in root zone mixes, provided that the particle size and performance criteria of the mix are met. Users of these products should be aware that there are considerable differences between products, and long term experience with some of these materials is lacking. It should also be noted that the USGA requires any such amendment to be incorporated throughout the full 12-inch (300 mm) depth of the root zone mixture. Polyacrylamides and reinforcement materials are not recommended.

—Recommendations for a method of putting green construction –2004 revision–

(訳)無機物とその他の土壌改良剤: 焼成粘土(多孔質セラミックス)、焼成珪藻土、ゼオライトといった多孔質無機物の土壌改良剤は、混合された土壌が粒度や性能基準を満たしているという条件において混合層のピートモスの代用として、または混成させて使用することができる。これらの製品のユーザーは、これらの製品の品質には顕著なばらつきがあること、またこれらの製品を使った長期の研究結果が不足していることを認識しておくべきである。また、USGAはそれらの改良剤が30cmの混合層にまんべんなく混合されることを要求する。ポリアクリルアミドと補強材の使用は推奨しない。

実はこの部分は前回の1993年のリビジョンまでは記載がなかった項目なのである。2004年以前は無機物の使用は一切、非推奨であったのだ。わざわざこのような注意書きが入ったのは興味深い。ここでは無機物の使用を認めているようにも読めるが、USGA方式のグリーンを作るには、実際に使用する資材をUSGAが認定する研究所に送ってテストしなければならないので、現実的に使用を認めているかは微妙である。

また、わざわざ30cmすべてにまんべんなく混ぜるように強調している点にも注意が必要である。USGAは30cmの層が均一に混ぜられることに大きな注意を払っていて、「均一な混合が成功の秘訣である」とまで書いている。もちろん、通常のピートモスを混ぜた混合層も30cmを均一に混ぜることが明記されている。

何が問題なのか

高品質低メンテなUSGAグリーン vs 低品質高コストな偽USGAグリーン

チョイスの記事を順をおって考察したい。まず、第一に混合層(土壌改良剤と砂の混合層)が本来30cmあるべきところを2層にわけることに大きな問題点がある。上層部は細かい砂で改良剤を混合していることから、透水性が下層に比べると悪い。結果として水分が上層の15cmにのみ留まり、下層からは排水されてしまうため、芝の根が15cm以上伸びなくなるのである。これは日本の気候を考えると非常に不利である。ベントグラスは春と秋に生長するが、夏と冬は根が衰退する。このため、春と秋にいかに根を深く伸ばし、夏と冬に根を衰退させずに過ごすかが重要になるが、限界値が30cmと15cmとなると、最初からかなりのハンデを背負っていることになるのだ。

ちなみにUSGA方式は「ベント芝」に対象を限定していないので、コウライ芝にもUSGA方式が良い結果をもたらすかもしれない、というのは面白い。

第二に、日本では有機物のピートモスの代わりにゼオライトや焼成セラミックスなどの無機物が使われることが多い(チョイスの記事には改良剤が具体的に何をさすのか明示されていないので、直接的にはこの部分は当てはまらないが)。このことの問題点はチョイスの記事の最後の肥料に関する部分と関連する。無機物が推奨されない理由はこのUSGAの資料には書かれていないが、松中照夫『土壌学の基礎』の第8章「土壌が養分を保持する機能」を読むと非常に良く分かる。日本のゴルフ界では広く誤解されていることであるが、細かい砂を使うことで透水性が悪くなるかわりに保肥力が高まると考えられている。しかし、透水性と保肥性は無関係だ。透水性は表面張力といった物理的性質に、保肥性は土壌の化学的性質(特に電気的性質)に依存するのである。砂やゼオライトなどの無機物は窒素などの養分を結合させるような電気的性質をもっておらず、逆に有機物は養分を結合し取り込むことができる。また、養分を芝の根から吸収できるように分解するのは土壌中の微生物の仕事であるが、微生物が土壌中に棲みつくためには餌となる有機物が必要なのである。

このように、偽USGAグリーンは芝の健全な生長を阻害し、保肥性が低いため大量の施肥が必要となるためコストがかかるものになってしまうのである。

USGA方式を詐称していること

本質的には上記が偽USGAグリーンの問題点のすべてであるが、ゴルフコースサイドから考えると、ゴルフコース設計家やゼネコンはUSGAという「権威」を利用した商売をしていて、しかもそれはゼオライトなどコストのかかるものを無駄に作らされていることになるのだ。騙される我々にも問題はあるが、偽物を売りつける方が悪いに決まっている。

【追記】7/11/2011

解説者として名を連ねている倉上俊治氏から旧ブログの方へコメントを頂きましたので、以下に転載します。

友人の指摘(7月11日)で月刊チョイス185号に掲載されているUSGA方式のサンドベースグリーンの床土構造の記載は間違っていることを知りました。断面図にあるような話はしていません。なんで4層構造になったのか判りませんが、USGA方式は投稿の指摘通りです。話のみの取材で校正をしなかったのは私の責任です。私が携わる工事は洗い川砂をオフサイドミキシングする時に鉱物改良剤を入れますが、ピートモスは使用しません。(フェアリーリングが発生しやすいので使用しません)。よく撹拌することにより厚さ30cmの床土に均一に川砂と改良剤が入り、透水速度が一定になるのです。コース改造だけでなく、日頃コース管理に携わっていますので日々観察して芝草の生育と床土についてはデータも取っています。(根の伸長、有機物の堆積、床土内の土壌分析、葉汁分析、病害発生時の水分量、床土内の温度など)日本の気候特に高温多湿に適合した床土の厚さ、改良剤の配分量などが、ベントグラスを健全に育成するベースになると考えています。的確なご指摘に感謝します。 倉上俊治

最新の記事

LOADING...