ブログ

公開:2010.03.29 11:13 | 更新: 2020.10.24 02:15

「USGAグリーン」はブランドではない

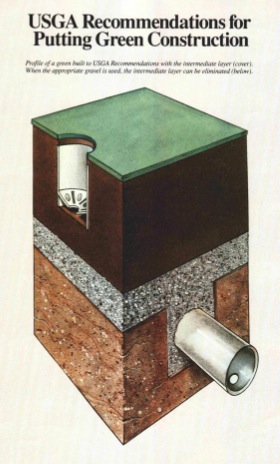

Almost a decade of investigation after this and other research, the USGA Green Section published Specifications for a Method Of Putting Green Construction in the September 1960 issue of USGA Journal and Turf Management. It presented a construction technique that could be used anywhere in the world, including areas where ideal components were not easily or economically available.

—“The History of USGA Greens” USGA Green Section

グリーンの造成法には様々な種類がある。その中でも現在最も普及しているのがUSGAが推奨する方式だ。この方式は約50年前に提唱されて以来、世界各地で採用され、フィードバックを受けてUSGAによって進化している。

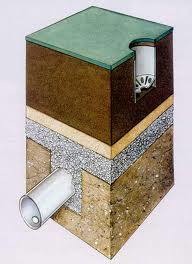

現在では上の図のように30cmの砂層と10cmの砂利層、そして基盤排水という3つの要素からなるものがUSGAグリーンである。得られる砂の質によっては砂層と砂利層の間に中間層を入れる場合もある。

この方式はアメリカで生まれたものだが、アメリカは広く、乾燥地帯から湿潤地帯、暑い地域から寒い地域、様々な条件がある。それらの条件の中で広く使われているという実績を過小評価してはならない。つまり、アメリカの中には日本と似た気候、もっと過酷な気候の場所もある中で使われているので、日本の気候の特殊性を理由にUSGA方式を退けることはできないのである。

しかし、実際には日本は高温多湿だから、梅雨があるから、などといってUSGA方式を勝手に変更したスペックを「USGA改良型」などといって施工している業者がいる。USGAという権威を笠に着たインチキ商法である。それが真に素晴らしい方式であるならば正々堂々と自社ブランドとして販売するか、USGAに論文としてフィードバックするべきである。

もっともよくある「改良型」は30cmの砂層を2層に分け、上層を砂と土壌改良剤との混合層、下層を砂のみの層にするものである。結果的にこれと似たようなものになるのが、「オンサイト方式」で作られるものである。土壌改良剤を出来上がったグリーンの砂の上に撒き、耕耘機などで混合する方法である。これだと結果的に上層のみしか混ざらずに「改良型」と同じようなものが出来上がる(もっとも「オフサイト」で混ぜられたものよりも均一に混ざらないのでなおさら条件は悪くなるが)。

これがどのような被害をもたらすかというと、次の写真を見て欲しい。

「土壌改良剤」と一口にってもいろいろあるが、USGAでは通常はピートモスのことを指す。ピートモスとは苔を熟成させて乾燥させた有機物である。砂はその物理的特性から保水能力が低く、また化学的特性から保肥能力も低いため、両者に優れる有機物をある一定の割合で混合させるのである。

よって、改良材を上層の15cmのみに混ぜた場合には、透水性の悪い土壌が15cmある下に透水性の優れた層が15cm、さらにその下にはもっと透水の良い砂利層があることになる。ここに芝が根を下ろすとどうなるか、というと水分と肥料分の豊富な15cmの層より下に根を伸ばさなくなるのだ。上の写真の色の濃いところが水分があって根のあるところで、その下はカラカラに乾燥していて、根がないことがわかる。

根の深さは芝の健康とも密接に関係しているから、「15cmもあれば十分」と強がってみせたところで、もっと長い方が良いに決まっている。特に、真夏や真冬には芝の根は自然と浅くなって来るものなので、最長で15cmとなると、真夏は3、4cmしか根がない、ということにもなる。こうなると、ちょっとしたミスで芝が枯れてしまうリスクを負うことになるのだ。

ゴルフコースの経営者やクラブの理事会は、このようなグリーンの構造をよく知っておくべきである。なぜなら、グリーンが造成上も管理上ももっともコストのかかる場所だからである。ここに無頓着でいると、無駄のコストをかけて、質の悪いグリーンをつく羽目になり、結局泣きを見るのはメンバーを始めとする関係者全員なのである。

USGA方式について知っておくべきことがもう一つある。USGA方式とは単に構造のことだけではなく、そこで使われる砂、砂利、改良材の質についての条件も含むのである。それら3つをセットにしてUSGAの指定する研究所に送りテストを受けて合格したものだけで作られたグリーンがUSGAグリーンなのだ。

既に書いたように、改良材とは通常はピートモスのことであるが、日本ではこれが非常に評判が悪い。それは施工業者とその後にグリーンを管理する業者が異なることから生まれる手抜き工事に問題があるのであって、ピートモスが悪者ではない。

ピートモスそのものの品質もUSGAの条件を満たさなければならないし、さらにそれを砂と混合する手順などもガイドラインがあるくらいに、神経を使うものなのであるが、これが砂の上に撒いて耕耘機で混ぜる、といった方法ではうまく混ざらないので後々問題になるのだ。しかし、そういったことを無視して、ピートモスを悪者にすることで、より高い(ときにはかえって悪質な)改良材を薦められ使用する羽目になる。しかし、これらは大抵有機物ではない多孔質の無機物であるため、はじめは透水性、保水性、保肥性に優れるが、やがて風化や粉砕によって透水性を低下させる原因となるのである。これに対し、有機物は適切な管理をすれば土壌中の微生物によって徐々に分解されていくものなので、真面目に作られ、管理されたUSGAグリーンは30年でも40年でももつと言われている。

ピートモスだけでなく、砂や砂利も物理特性、化学特性、それぞれの相性といったものを総合的に評価して選定しなければならないので、注意が必要である。砂だけ、砂利だけ、改良材だけを取り上げて、その良し悪しを評価することはできないのだ。

USGAグリーンは対外的にアピールするためのブランドではなく、良いグリーンを作りたいという熱意の結晶なのである。

最新の記事

LOADING...